「アピオあおもり」…「青森県男女共同参画センター」と「青森県子ども家庭支援センター」、施設管理を3つの民間企業が県の委託を受けて運営している。情報雑誌が充実しており、VOL.45『クローバーあおもり』の特集は「人交流す津にストップ!若い女性が県外流出する理由」として20~30代の女性を対象にしたアンケート結果を掲載。「経済的魅力に乏しい」が最も多いが、次に「男だから~、女のくせに~」など固定的性別役割分担意識、つまりジェンダーの問題が根強い。すべての政策に、ジェンダーギャップの問題を据えて取り組むことが必要。どのように意識改革していくか。家事分担、賃金格差、出産・育児しやすい環境や制度の整備など、ここでの取り組みと子ども未来会議がでも出された意見が相乗的に活かされるようにしてほしい。/

「ノーリフティングケアのとりくみ」~介護老人保健施設とわだノーリフティングケアは、これまでの介護方法から「持ち上げない・抱えあげない・引きずらない」として、体のまちがった使い方をなくして介護者も利用者も双方が安全安心であるようにする。機器はその補助となるもので機械を使うことではない、というお話に納得。体験もしました。腰痛や離職率の改善につながっているようだが、組織全体での研修が重要で、目の前のことの追われる状況では普及していかないなどの課題が見えました。※写真は、寝たきりの人の移動を一人で行う時の場合。

「命の花プロジェクト」~県立三本木恵拓高等学校の動物化学科の課題研究のとりくみ。青森県動物愛護センターの見学で殺処分の現実を知ったことがきっかっけとなる。当時の焼却された動物の骨がごみとして処分されていることに衝撃を受け、骨を粉末にして土と混ぜ、花を育てて土に還すとりくみをはじめた。コロナで中断したが、殺処分ゼロをめざして継続している。焼却したときに残った首輪の金具などを見るとやりきれない気持ちになる。殺処分が減少しているが、猫は昨年度338匹と多い状況。

地道な作業ですが、いのちの学習として、ぜひ引き継いでいってほしいと思います。

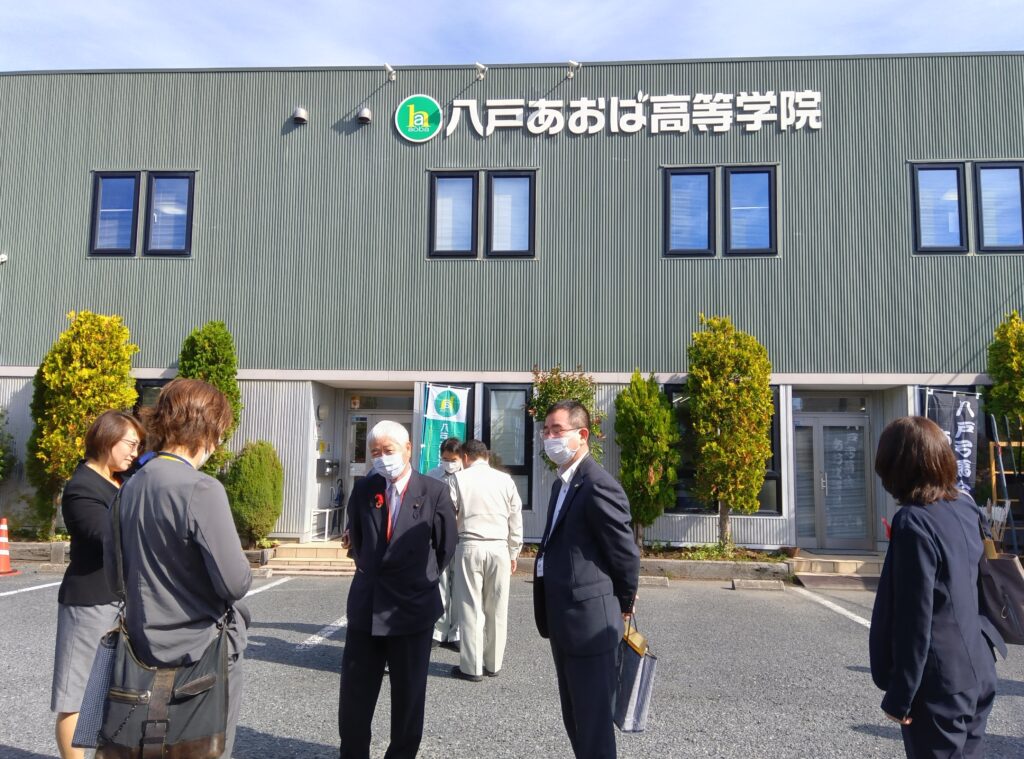

「八戸あおば高等学院」~不登校、高校中退、発達のアンバランスで生きづらさを抱えている子どもや保護者の受け皿となっている。学校ではないので自補助金等がない。授業料だけでの運営と聞いて、本来は行政がしなければならないことを、当事者意識をもって地域で頑張っ頭が下がります。ひとり一人を大事にするということがどれだけ大変なことか。点数と受験体制だけで「人材育成」する今の教育政策にあらためて怒りを覚える。地元でありながら、開校10年を過ぎて初めて訪問した。来てよかった。子ども食堂や子ども宅食おすそ分け便など、地域活動に参加することでコミュニケーションの機会や感謝される体験などを増やしている。在校生25人、それぞれ個性豊かなひとり一人を大事にしていることが伝わってきた。